从 “走不稳” 到 “会拿鸡蛋”,人形机器人竟然用了50年

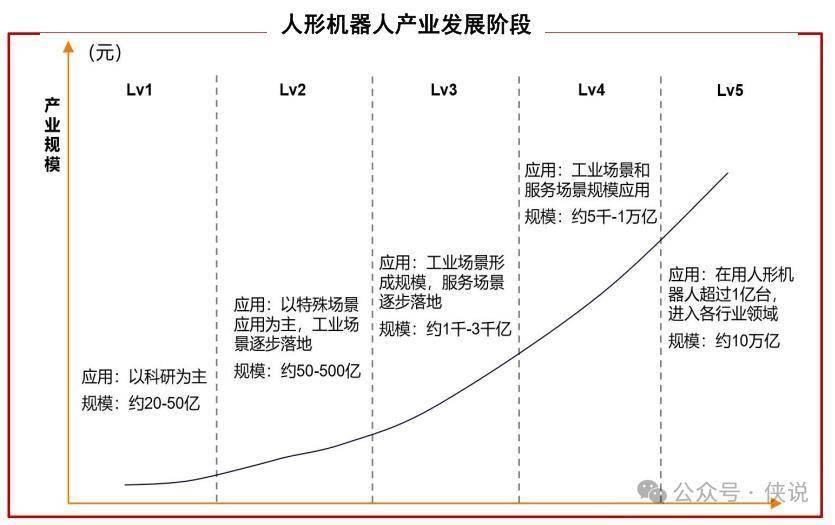

2025世界机器人大会的一个数据惊到了:到2045年后,人形机器人的整机市场规模能冲到10万亿元。

而2023年这数才21.6亿美元(差不多150亿人民币)——这可不是简单翻倍,是翻了几百倍的赛道。

你可能会问:这机器人不就是工厂里搬东西、家里扫扫地的“工具人”吗?怎么就撑起这么大市场?

其实早不是你想的那样了,现在的人形机器人,已经开始学着“看懂世界、自己做决定”,而背后真正撑着这一切的,不是多灵活的机械臂,是“算力”这个看不见的“大脑”。

1、人形机器人这50年,到底进化到哪了?

说起来你可能不信,最早的人形机器人比咱们父母年纪都大。

1973年日本早稻田大学搞出个叫WABOT-1的家伙,算是这行的“老祖宗”——虽然走起来磕磕绊绊,还得靠外接电源,但总算迈出了“像人一样动”的第一步。

后来的发展,大概分了三波:

第一波是“拼硬件”:比如本田1986年开始搞的E0机器人,到2011年ASIMO出来时,已经能平稳走楼梯、甚至加一些定制动作,有点“人形”那味儿了;

第二波是“拼灵活”:2013年美国波士顿动力发布Atlas,这机器人能跳、能越障,甚至被推倒了能自己爬起来,当时看视频都觉得“科幻照进现实”;

第三波就是现在:“拼智能”。2024年特斯拉Optimus第二代亮相,能搬重物还能轻拿鸡蛋(生怕捏碎那种);国内的宇视科技G1更狠,装了3D激光雷达,能360度“看”周围,还有三指灵巧手,拧个瓶盖、拿个杯子都没问题。

现在行业里把机器人分了6个等级(L0到L5),目前正在从“条件自主”(L3,能自己识别简单环境)往“高度自主”(L4,不用人老盯着,能自己完成任务)过渡。

比如国内的优必选Walker X、傅利叶智能GR-1,已经能在特定场景里帮着搬东西、引导客人了。

2、机器人“会干活”的关键

别以为机器人能跑能跳就够了,真正难的是“会思考”。

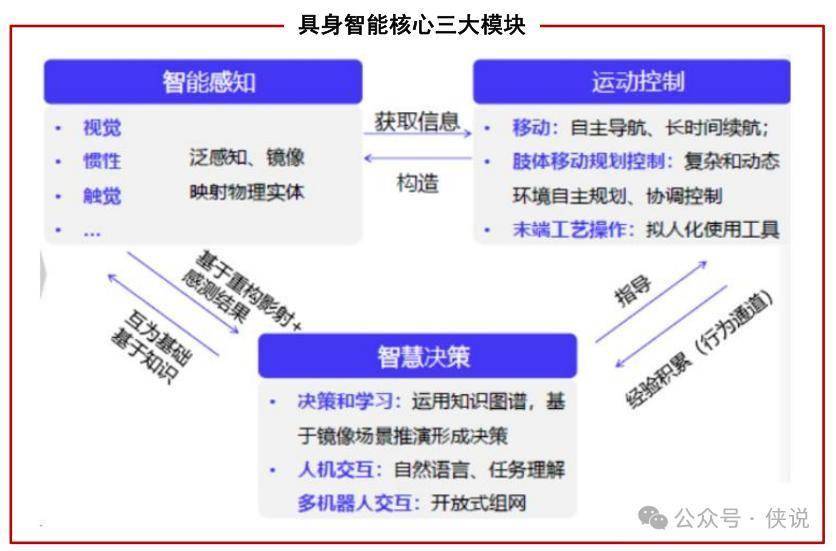

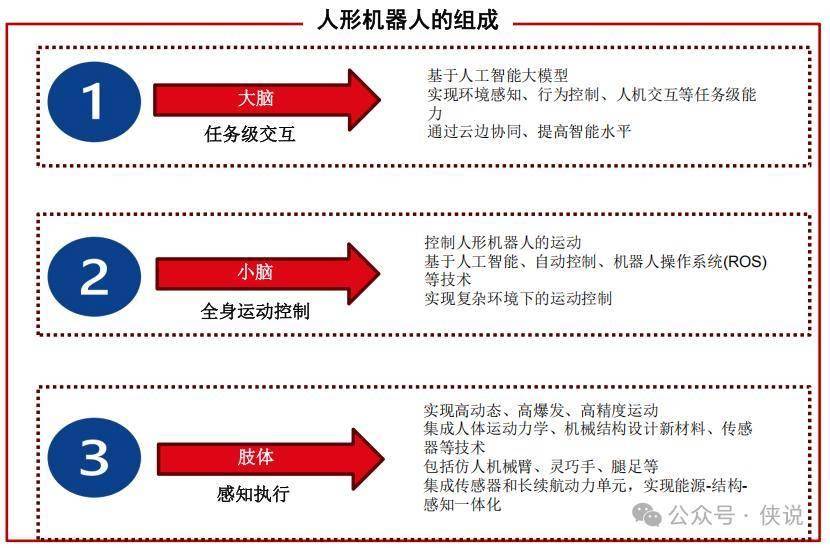

就像人一样,要完成“拿个苹果”这个动作,得先“看到”苹果(感知)、“想”怎么伸手(决策)、再“控制手指用力”(执行)——机器人也得有这套系统,只不过叫“大脑”“小脑”和“肢体”。

“大脑”负责想事儿:比如识别环境(这是桌子还是椅子?)、理解指令(“把苹果放盘子里”),现在全靠AI大模型撑着。英伟达去年推的Cosmos平台,用了2000万小时的视频数据训练,就是为了让AI“懂物理世界”——比如知道苹果掉地上会滚,杯子倒了会洒;

“小脑”负责管动作:比如控制关节怎么转、手指用多大劲,这部分需要实时反应,不能卡壳。国内很多公司用的是“分层决策”,比如把任务拆成“找苹果→伸手→抓苹果”,一层管一层,不容易出错;

最核心的是算力:不管是大脑“想事儿”还是小脑“管动作”,都得靠算力扛着。比如特斯拉建了个Dojo智算中心,算力能到10万PFLOPS(简单说就是每秒能算10的20次方次),就是为了训练Optimus的AI模型;英特尔更直接,出了个“大小脑融合方案”,用酷睿Ultra处理器的CPU+GPU+NPU协同,让机器人反应更快,还能省点电。

现在行业里有两种主流的“智能架构”:

一种是特斯拉、谷歌用的“端到端”,直接从“看到的画面+听到的指令”变成“动作”,中间不拆步骤,优点是不容易出错,但特别费算力和数据;

另一种是国内多数公司用的“分层决策”,把复杂任务拆成小步骤,虽然灵活,但需要把各层协调好。

比如Figure AI的02机器人,就分了三层:顶层用OpenAI的大模型“想事儿”,中间层管“快速伸手”,底层管“关节扭矩”,反应速度能到每秒200次——比人反应还快。

3、现在卡脖子的问题:太贵!数据太少!

虽然前景看着美,但现在人形机器人还有两道坎没过去,不然早量产了。

第一道坎是成本太高。

你知道现在一台高端人形机器人多贵吗?本田ASIMO、NASA的Robonaut 2,成本都超200万美元,就算国内的汇童机器人,也要70万美元一台。

马斯克说过,至少要降到2-3万美元(差不多15-20万人民币),才能在工厂里大规模用——这中间还得把核心零件(比如行星滚柱丝杠、空心杯电机)的成本降下来,现在很多零件还得靠进口。

第二道坎是数据太少。

训练AI大模型需要海量数据,但机器人的数据特别难搞——你得让机器人在真实世界里一遍遍试,比如“拿苹果”拿漏了、拿碎了,都得记录下来当数据。

但现在机器人领域的最大数据集,也才240万个片段,跟训练ChatGPT用的15T文本数据(相当于15万亿个单词)比,差得不是一点半点。

现在行业里想了些办法补数据:比如用“远程操作”(人用手柄控制机器人干活,记录数据)、用“仿真”(在电脑里模拟机器人干活,生成数据),英伟达的Jim Fan团队就靠仿真搞了不少训练数据,能省不少钱。

4、不用等2045,这些公司已经在破局了

虽然有坎,但国内不少公司已经在往前冲了,不是靠“炒概念”,是真的在做技术。

比如瑞芯微,他们的RK3588芯片,能提供6TOPS的算力(每秒6万亿次运算),现在被用来当机器人的“小脑”,控制关节运动;寒武纪更专注“大脑”,他们的云端芯片能支持大模型训练,去年营收涨了65%,还实现了单季度盈利;还有地平线机器人,虽然主要做车载芯片,但他们的AI算法也能用在机器人上,比如识别行人、躲避障碍物。

现在政策也在推,比如中国移动去年给智元机器人、宇树科技下了个1.24亿的订单,让他们代工双足机器人——这是国内目前最大的单笔订单,说明行业已经开始从“实验室”走向“实际应用”了。

5、人形机器人离我们也不远了

从1973年的WABOT-1到现在能搬鸡蛋、扫地的机器人,人形机器人走了50多年。现在的问题不是“能不能做出来”,而是“能不能做得更便宜、更智能”。

报告里说,到2028年,国内人形机器人市场规模能到50亿;2035年能到500亿;2045年奔着1万亿去——这背后不只是机器人本身,还有算力芯片、核心零件、AI算法这些产业链的机会。

或许不用等到2045,再过10年,我们去工厂可能会看到机器人搬零件,回家可能会有机器人帮忙扫地、做饭——到时候你再回头看,会发现现在的这些技术突破,都是在为那一天铺路。

你觉得未来5年,人形机器人最先会走进哪些场景?工厂?医院?还是家庭?

本文太侠拆解自《机器人系列深度报告-具身智能大时代-算力芯片筑底座.pdf》