风水玄学出海,老外竟把八卦镜当潮品?

本篇内容太侠解读自《2025风水玄学产品出海研究报告.pdf》,40P,文末附下载通道。

当风水玄学出海,老外竟把八卦镜当潮品?

在纽约布鲁克林的潮人咖啡馆里,Z世代们捧着水晶手链讨论“脉轮能量”;

伦敦金融城的投行办公室,高管悄悄在抽屉里放上迷你八卦镜;

东京涩谷的文创店,生肖风水摆件前挤满拍照打卡的年轻人……

曾经被贴上“封建迷信”标签的中国风水玄学,正以“东方神秘美学”的姿态,在全球掀起一股跨界消费热潮。

这届年轻人,把风水玩成了新时尚。

一、从“迷信”到“疗愈”:风水玄学的出海变形记

当“空间能量学”“环境心理学”成为欧美市场的新话术,风水玄学完成了从“神秘学”到“生活方式”的身份转换。

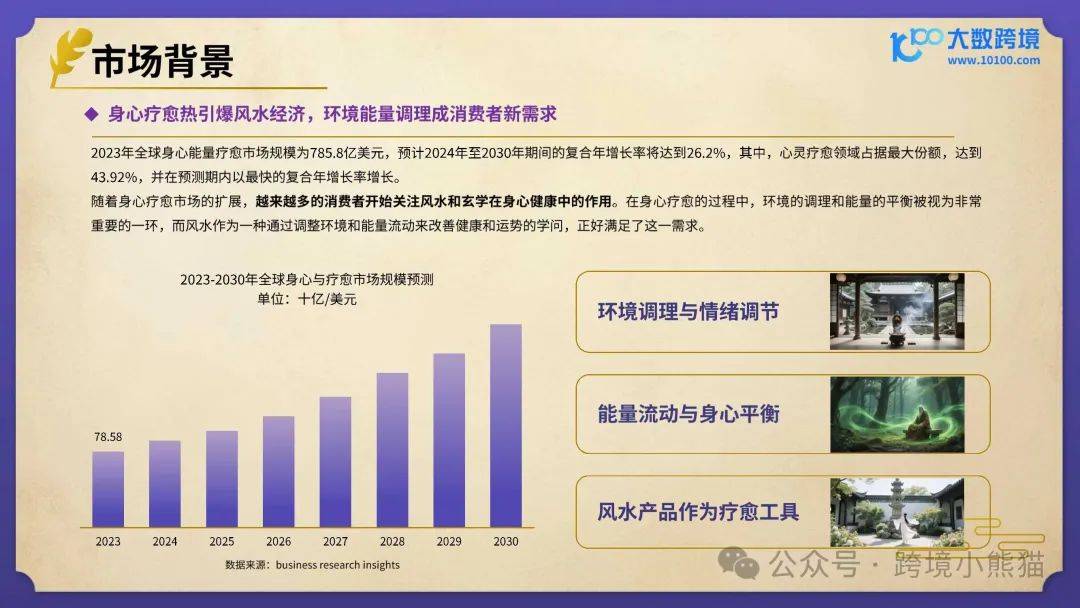

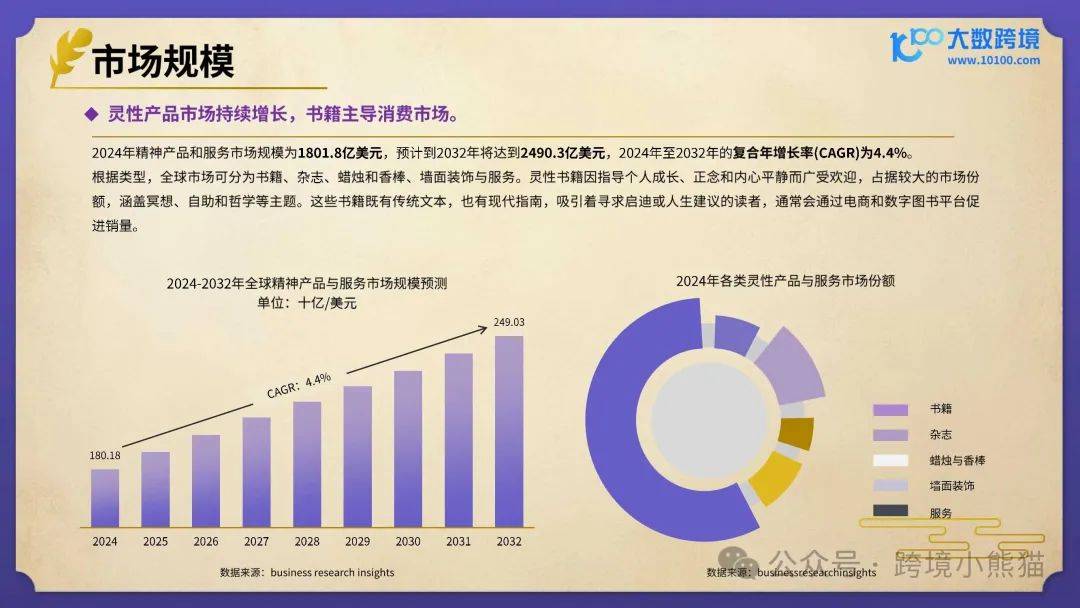

数据显示,全球灵性消费市场年复合增长率达4.4%,其中风水珠宝、水晶疗愈类产品增速领先——水晶饰品市场CAGR高达11.15%,2022-2032年全球市场规模预计突破百亿美元。

在谷歌搜索中,“crystal bracelet”(水晶手链)过去12个月热度飙升969%,#水晶疗愈 话题在TikTok播放量超46亿次。

年轻人不再追问“是否真的有效”,而是把水晶阵摆上书桌,当作对抗职场焦虑的“仪式感神器”——就像他们用香薰机营造氛围,用瑜伽垫疗愈身心一样,风水产品成了都市人的情绪出口。

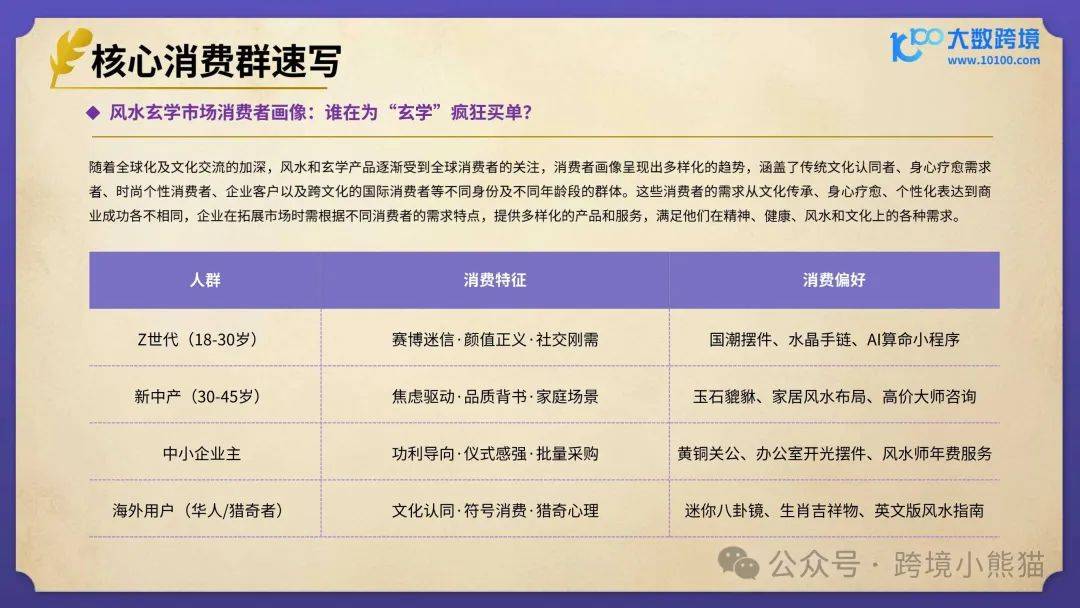

二、谁在为“东方神秘学”买单?四类人群画像大揭秘

Z世代(18-30岁):追求“赛博迷信”的颜值党。

他们会为故宫联名款风水摆件支付溢价,在社交平台晒出“招财工位”打卡,用AI算命小程序开启社交话题。对他们来说,风水是“可互动的潮玩”,是朋友圈的破圈密码。

新中产(30-45岁):被焦虑驱动的实用主义者。

为孩子抢购“文昌塔”,请大师定制家居风水布局,愿意为“心理安慰”支付高价。数据显示,新加坡、马来西亚等华人聚集区,高价风水咨询服务需求年增35%。

中小企业主:把风水当“商业仪式”的功利派。

办公室里的黄铜关公像、开业时的风水师站台、甚至上市前的风水布局,都是他们“宁可信其有”的心理投射。批量采购开光摆件,更成为部分企业的“隐形企业文化”。

海外猎奇者:从符号消费中寻找文化认同。

在阿根廷,有人把迷你八卦镜挂在汽车后视镜;在斯里兰卡,英文版本的《风水指南》成为旅游纪念品。一位海外华人买家说:“贴在大门上的八卦镜,是让孩子记住老家祠堂文化的方式。”

三、出海爆款公式:当风水玄学撞上“本土化改造”

想让老外为风水买单,得先学会“翻译”东方智慧。看看这些成功案例:

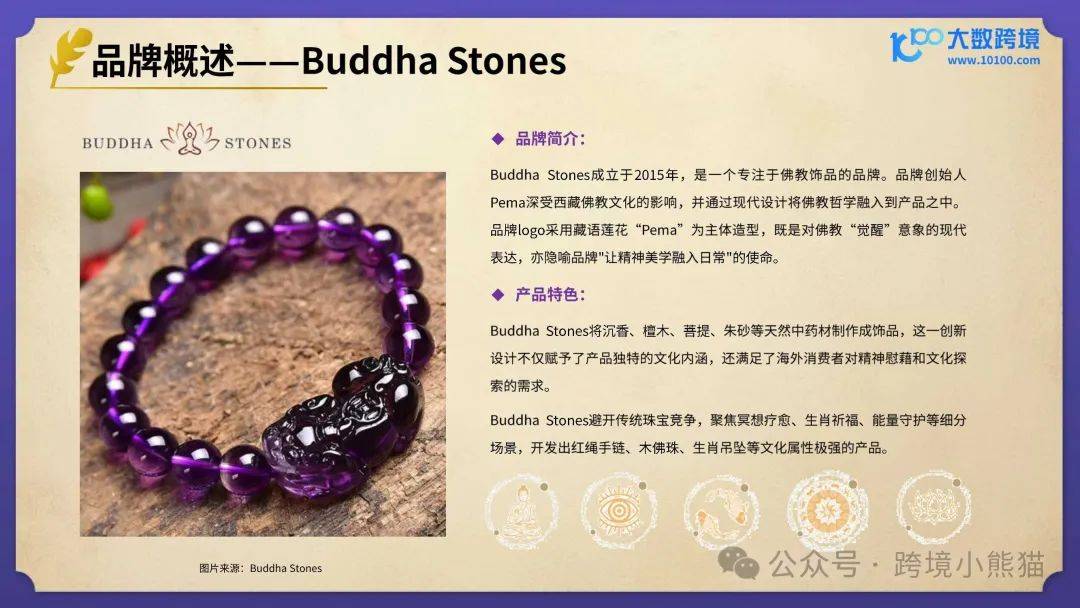

Buddha Stones:把水晶手链包装成“能量首饰”,在独立站用“脉轮平衡”“行星磁场”等科学概念重新诠释,搭配ins风图片和用户UGC内容,月销超百万美元。

他们的爆款文案是:“每颗水晶都经过喜马拉雅山能量净化”。

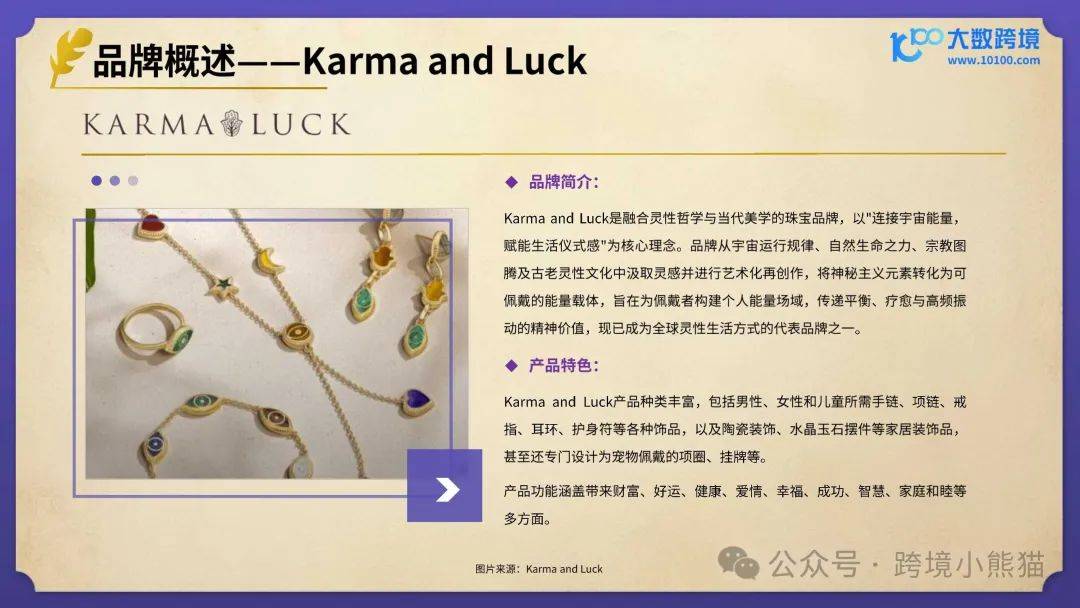

KARMA LUCK:主打“业力与能量”概念,将风水元素融入波西米亚风格设计,推出“邪恶之眼”“哈萨之手”等融合中东神秘学的产品。

通过YouTube发布“水晶净化仪式”教程视频,自然流量占比达40%。

这些品牌的共同策略是:弱化“算命改运”的玄学色彩,强化“美学设计”“情绪疗愈”“文化符号”属性,让产品既能摆进博物馆商店,也能出现在Coachella音乐节现场。

四、出海避坑指南:当“文化差异”撞上“认知壁垒”

别以为换个包装就能躺赚——在德国,风水摆件曾因“涉嫌宣扬迷信”被下架;在中东,含动物形象的风水饰品触发宗教禁忌。想避开雷区,记住三个原则:

去神秘化:用“环境心理学”“空间设计美学”替代“五行八卦”等术语,避免引发文化抵触。

功能化落地:把“招财”转化为“提升空间积极磁场”,把“镇宅”解读为“能量防护设计”,让产品与现代生活场景绑定。

本土化共创:和当地设计师合作开发融合产品,比如在北欧推出极简主义风水烛台,在南美推出热带植物+水晶的组合套装。

五、未来已来:当风水玄学成为“跨文化语言”

从纽约时装周的“风水刺绣”,到巴黎家居展的“五行色系”,东方智慧正在改写全球消费潮流。

数据显示,欧美非华人群体对风水产品的购买占比已从2019年的12%提升至2024年的37%,Z世代中“为好奇心买单”的比例超过50%。

这届年轻人比我们想象中更开放——他们未必相信“风水能改运”,但愿意为“有趣的文化体验”“独特的社交货币”“好看的生活仪式感”付费。

当风水玄学放下“神秘学”的架子,变成可佩戴的艺术、可互动的文化、可分享的情绪,或许才是它真正走向世界的开始。

你会给老外推荐哪款风水潮品?