腾讯云揭秘:Ai语音交互正在重新定义人机沟通

本篇内容太侠解读自《如何用实时音视频技术创造AI实时对话自然交互.pdf》,52P,文末加入星球可下载。

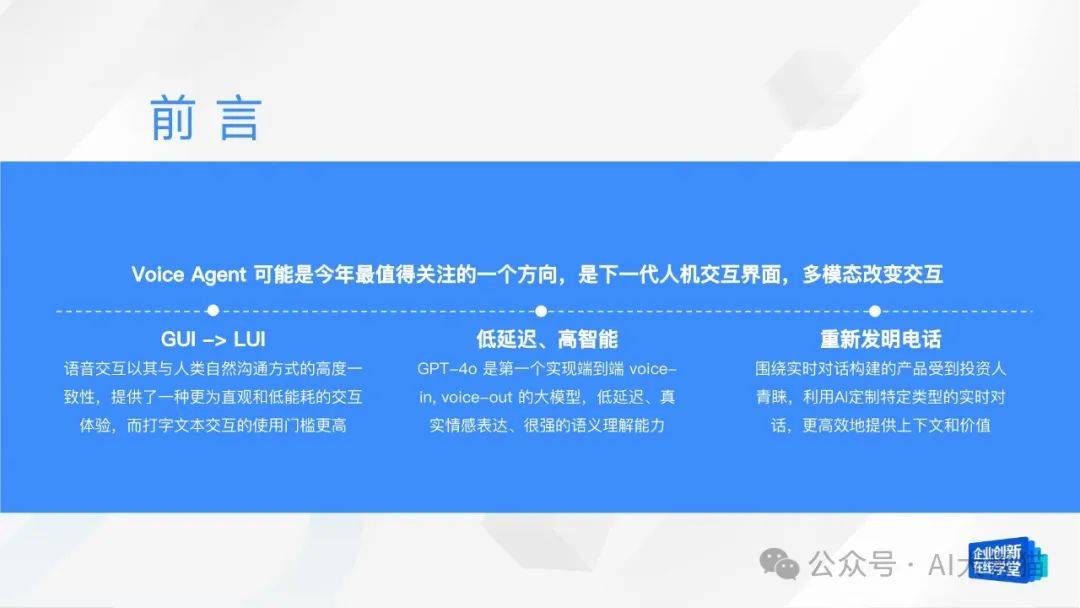

一、从打字到说话:人机交互的自然进化

你有没有发现,现在越来越多的设备开始“听懂”我们的话了?

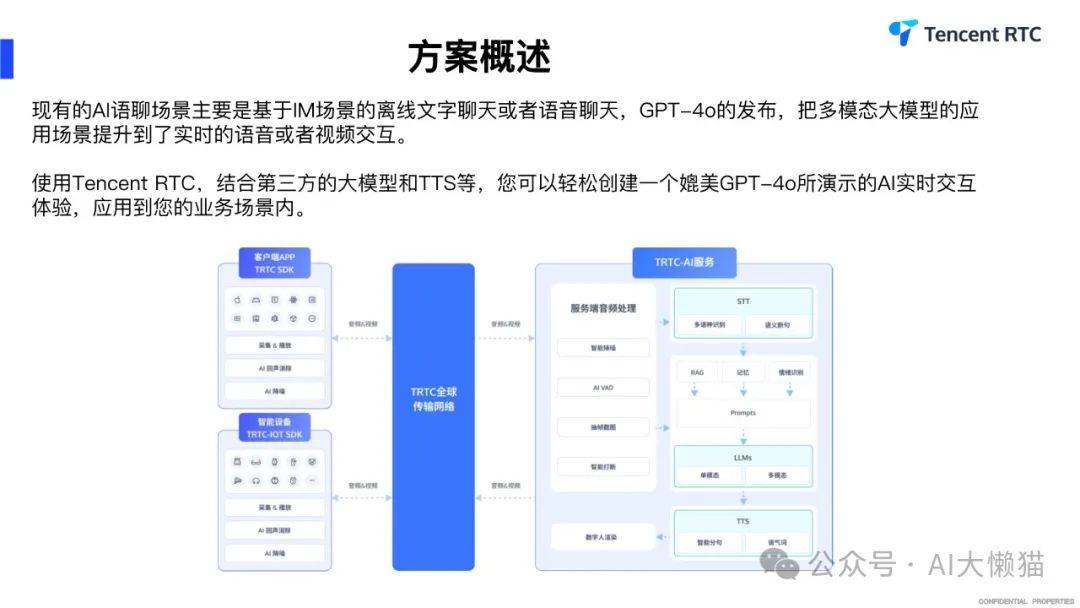

从手机里的语音助手到智能音箱,从车载导航到教育机器人,语音交互正在取代键盘和屏幕,成为最自然的人机沟通方式。这背后是一场静悄悄的革命——实时音视频技术(RTC)与人工智能的深度融合,正在重新定义我们与机器对话的方式。

回想一下,早期的语音交互常常让人 frustration:说话后要等好几秒才有回应,想打断还得拼命按按钮,复杂指令总是识别错。但随着GPT-4o等大模型的出现,这种情况正在改变。

现在,我们可以像和真人聊天一样和AI对话:随时打断、自由切换话题,甚至能感受到语气里的“情感温度”。这种体验的飞跃,离不开RTC技术的支撑——它就像一条“数字高速公路”,让语音数据能在毫秒级的延迟内完成传输、识别和处理。

为什么语音交互如此重要?因为它符合人类最本能的沟通习惯。数据显示,打字输入的平均速度是每分钟40-60字,而说话的速度可达每分钟120-150字,效率提升了3倍以上。更重要的是,语音能传递语气、情感和上下文,这是冰冷的文字难以替代的。正如附件中提到的:“语音交互以其与人类自然沟通方式的高度一致性,提供了一种更为直观和低能耗的交互体验。”

二、八大场景爆发:AI实时对话正在改变哪些行业?

(一)大模型与搜索:从“会思考”到“能对话”

当ChatGPT这样的大模型学会“说话”,搜索引擎的形态正在发生剧变。现在,用户无需手动输入问题,只需开口提问,AI就能实时给出答案,甚至支持多轮追问和场景化引导。比如在嘈杂的地铁里,用户可以问:“推荐一个附近适合带孩子吃饭的地方,需要有儿童游乐区,人均消费不超过100元。”AI不仅能准确识别指令,还能根据实时位置推荐商家,全程无需手动操作。

这种“对话式搜索”带来的体验提升是惊人的:相比传统IM聊天,加入实时语音对话后,用户的平均对话轮次提升了3-5倍。

但挑战也不容忽视,比如长对话中的“意图漂移”问题——当对话超过30轮时,上下文丢失率约12%,需要通过更强大的记忆机制来优化。

(二)泛娱乐:虚拟陪伴与互动内容的双重爆发

打开手机应用商店,你会发现越来越多的“AI陪伴”类产品涌现。这些产品分两类:一类是“情感陪伴”,比如模拟朋友、家人甚至虚拟偶像陪你聊天;另一类是“互动内容”,用户可以和AI共创剧情,比如扮演侦探破解谜案,或成为主角体验恋爱故事。

有意思的是,后者正在成为新的“内容消费”形式。用户不再是被动的读者,而是通过对话推动剧情发展,每次选择都会触发不同的结局。

这种“交互式叙事”的魅力在于不确定性——AI可能会给出意想不到的剧情转折,让用户欲罢不能。

不过,这类产品目前还面临三大痛点:AI的“记忆力”不足(经常忘记之前的对话内容)、成本较高(大模型调用费用昂贵)、以及难以完美还原真实IP的性格特点。

(三)教育:从“单向灌输”到“实时互动”

想象一下这样的学习场景:孩子对着智能学习机说:“这个数学题我没听懂,可以再讲一遍吗?”学习机立刻用通俗的语言重新讲解,并生成一道类似的题目让孩子练习。这就是AI+RTC在教育领域的应用——实时互动教学。

在语言学习场景中,这种技术尤为重要。传统的口语陪练需要预约外教,成本高且时间不灵活,而AI语音助手可以24小时随时陪练,实时纠正发音错误,还能根据学习进度调整难度。附件中提到,通过RTC+LLM(大语言模型)的结合,延迟可以降低到人类难以察觉的程度,配合智能打断功能,让对话更接近真人交流。

此外,实时字幕、同声传译等功能也在重塑在线课堂,比如让听障学生也能实时“看到”老师的语音内容。

(四)IoT:让硬件“开口说话”的秘密

从智能手机到智能手表,从扫地机器人到智能门铃,越来越多的硬件设备开始具备语音交互能力。比如搭载大模型的手机语音助手,响应速度更快,能理解更复杂的指令——你可以说:“帮我查一下明天上午的日程,然后设置一个提醒,顺便推荐一部适合晚上看的电影。”助手会分步骤完成这些操作,无需多次唤醒。

智能家居领域的竞争更激烈。科沃斯的扫地机器人已经能听懂“先扫客厅,再拖卧室”的指令,萤石的智能门锁可以通过摄像头识别访客并进行语音交互。而在穿戴设备中,智能眼镜被视为“未来AI助手”的最佳载体——它既有摄像头捕捉视觉信息,又能通过语音交互解放双手,比如在逛街时帮你识别商品信息、翻译外文菜单。

(五)游戏:NPC不再“蠢萌”,而是能陪你聊天的“真人”

还记得游戏中那些只会重复固定台词的NPC吗?现在,AI正在让他们“活过来”。比如在开放世界游戏中,玩家可以和NPC聊聊当地的风土人情,甚至向他们请教任务攻略,NPC会根据上下文给出自然的回应。更进阶的是“AI陪玩”功能——当你找不到队友时,AI可以扮演你的游戏搭档,根据你的玩法风格调整策略,甚至在你失误时“吐槽”两句,增加互动乐趣。

附件中提到,AI队友不仅能接收指令,还能主动报告游戏状态,比如“我只有一把枪,需要去搜刮战利品”,让玩家感觉像是在和真实队友合作。

这种沉浸式体验正在改变游戏行业,尤其是单人游戏和社交类游戏,AI成为提升用户粘性的关键。

(六)医疗健康:24小时在线的“语音医生”

在医疗场景中,AI实时对话正在扮演两个重要角色:一是辅助诊疗,比如通过语音采集患者症状,生成初步诊断建议,帮助医生提高问诊效率;二是心理健康支持,比如24小时在线的心理疏导机器人,能通过语音识别情绪波动,提供安抚话术和专业建议。

想象一下,当用户感到焦虑时,打开手机上的“AI心理大师”,对着麦克风倾诉烦恼,系统会实时分析语音中的情绪特征,比如语速、语调、关键词,判断出用户的焦虑程度,然后生成个性化的疏导方案。如果检测到危机信号,还能自动推荐附近的心理咨询热线。

这种即时性的心理支持,对于缓解现代社会的心理压力具有重要意义。

(七)客服与工作:让沟通效率翻倍

客服行业是最早受益于AI语音技术的领域之一。以前,智能客服只能处理简单的文字咨询,复杂问题还是需要转人工。现在,通过RTC技术,智能客服可以直接接听用户电话,用自然语言解答问题,甚至完成订单查询、售后处理等操作。比如用户拨打银行客服热线,AI可以识别身份后直接回答账户余额、转账记录等问题,无需按键选择菜单。

在工作场景中,实时翻译功能正在改变跨国协作。通过智能耳机或手机APP,双方可以用各自的语言对话,AI实时翻译并通过耳机播放,就像身边有一个同声传译员。附件中提到,这种技术支持130种国际语言和23种方言,让跨语言沟通不再成为障碍。

三、技术揭秘:如何实现“像真人一样的对话体验”?

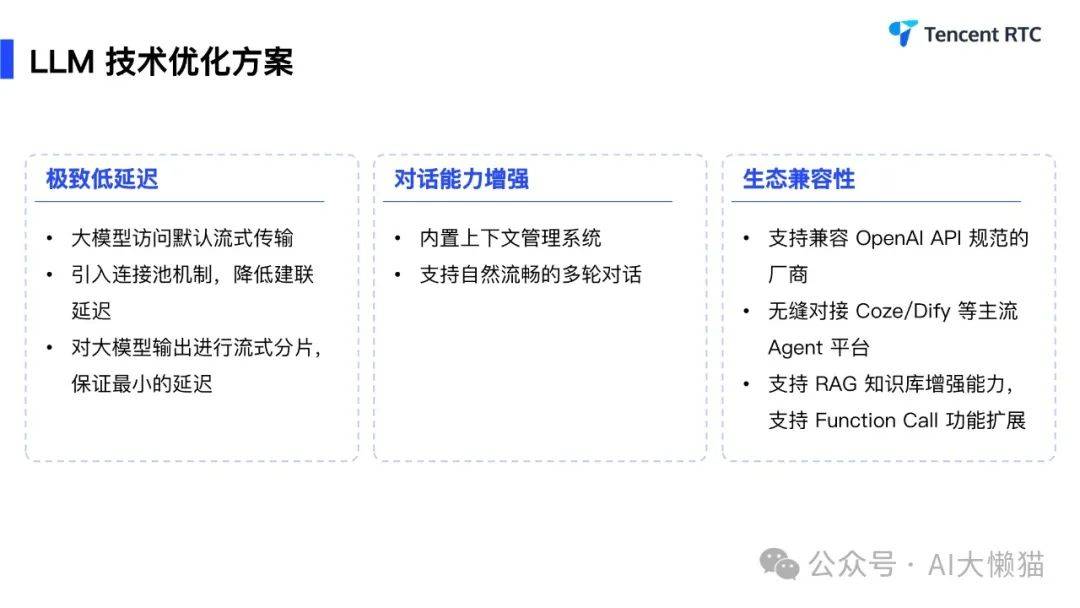

(一)超低延迟:让对话“零卡顿”的魔法

你有没有过和语音助手对话时“各说各的”的尴尬?这是因为延迟太高,导致双方无法实时打断。而RTC技术的核心优势之一就是超低延迟——从用户说话到AI回应,全程延迟可以控制在1000ms以内,甚至低于300ms,几乎感觉不到滞后。

这种极速体验是如何实现的?首先,通过流式处理技术,将语音数据分成小块实时传输,而不是等整句话说完再处理;其次,利用大模型预请求技术,预测用户可能的问题,提前向服务器发送请求,减少等待时间;最后,通过动态插入语气词,比如“嗯”“好的”,让用户感觉AI在“实时思考”,降低体感延迟。

(二)智能降噪:在菜市场也能清晰对话

在嘈杂的环境中,传统语音识别常常“罢工”,但RTC+AI降噪技术可以解决这个问题。通过深度学习模型,系统能精准识别远场人声和背景噪音,比如在地铁里过滤掉报站声和人群交谈声,只保留用户的语音。同时,声纹识别技术可以区分不同说话人,即使多人同时说话,也能准确提取目标声音。

这种技术在客服中心、教育课堂等多人场景中尤为重要。比如在一间教室里,AI老师可以专注于回答某个学生的问题,而不受周围同学讨论声的干扰。

(三)自然打断:像朋友聊天一样随时插话

真人对话的一大特点是可以随时打断,比如对方说到一半,你突然想到一个问题,直接插话进去。RTC技术通过双讲检测和语义打断实现了这一点:当检测到用户开始说话时,AI会立即暂停当前回应,优先处理新的输入。打断规则可以根据场景灵活调整——在客服场景中,设置较短的打断时长(300-500ms),让用户能快速插话;在演讲场景中,设置较长时长(1000ms以上),避免误打断。

(四)多模态融合:不只是说话,还有“表情”和“动作”

虽然我们主要讨论语音交互,但未来的趋势是多模态融合。比如在虚拟陪伴场景中,AI不仅能说话,还能通过数字人技术展示表情和动作——你开心时,虚拟偶像会微笑点头;你难过时,她会皱眉倾听。这种视觉+听觉的双重交互,让体验更加逼真。附件中提到,视频多模态与AI陪伴的结合,可能是2025年的重要创新方向。

四、真实案例:当AI语音走进日常生活

(一)助眠神器:AI哄睡师如何让人快速入睡?

某科技公司开发的“AI哄睡师”,通过三大功能帮助用户改善睡眠:首先是个性化音乐推荐,根据用户的睡眠习惯播放助眠音乐或白噪音;其次是睡前对话,用轻柔的语音引导用户放松,比如“现在请闭上眼睛,慢慢深呼吸……”;最后是睡眠数据分析,通过智能手环监测睡眠质量,生成报告并建议调整作息。

对于独居老人和儿童,这款设备还提供情感陪伴功能,模拟家人的声音道晚安,缓解孤独感。数据显示,使用该产品的用户平均入睡时间缩短了30%,夜间醒来次数减少了40%。

(二)销售助手:让业绩提升30%的秘密武器

在销售领域,“AI销售助理”正在成为业务员的得力帮手。它能通过语音交互实时记录客户需求,比如“客户提到需要月底前交货,对价格比较敏感”,并自动生成客户画像;同时,根据历史销售数据推荐合适的产品组合,提升成交率。在跨国业务中,多语言支持功能让业务员无需翻译就能与海外客户沟通,节省了大量时间。

某销售团队使用该工具后,客户跟进效率提升了50%,订单处理错误率降低了60%,平均销售额增长了30%。

(三)心理陪伴:AI如何成为“情绪树洞”?

“AI心理大师”是一款针对轻心理问题的陪伴型产品。它通过语音识别分析用户的情绪状态,比如语速加快、语气焦虑时,判断用户可能处于压力状态,然后切换到安抚模式,提供渐进式肌肉放松指导。内置的心理测评工具可以通过10-15分钟的语音对话,评估用户的心理健康状况,并生成个性化建议。

特别的是,当检测到用户有自伤倾向等危机信号时,系统会立即触发紧急干预流程,推送当地心理咨询热线,并建议用户联系亲友。这种“AI守门人”角色,正在成为心理健康领域的重要补充。

五、未来已来:2025年的三大趋势

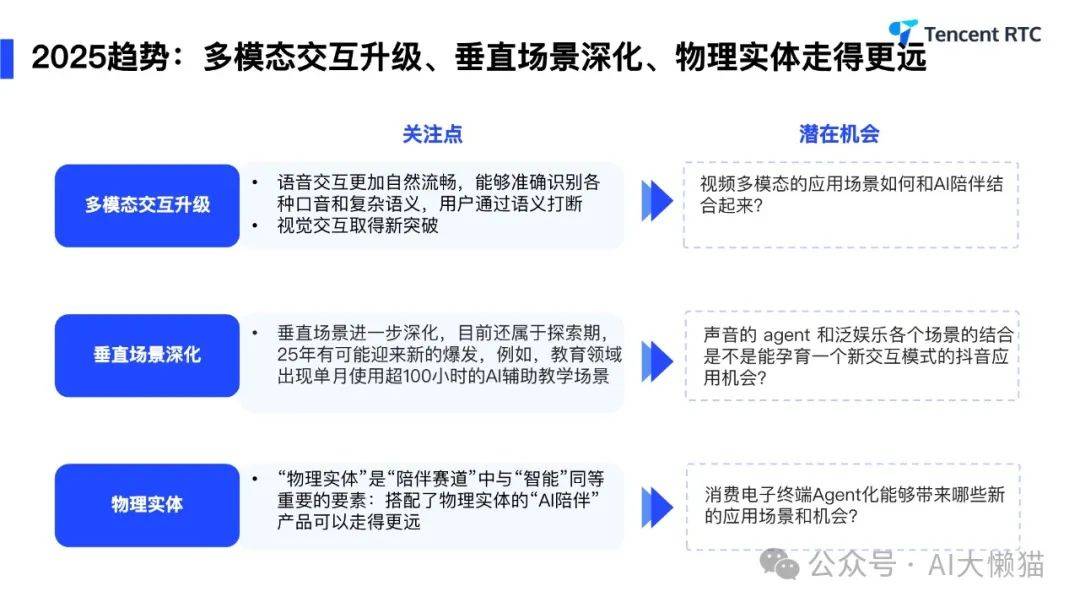

(一)多模态交互:从“能说话”到“能看会动”

明年,我们可能会看到更多融合语音、视觉、触觉的交互场景。比如智能眼镜可以一边语音回答问题,一边通过显示屏展示相关图片或地图;智能机器人在说话时,会通过肢体动作增强表达效果。附件预测,“视频多模态与AI陪伴的结合”将成为新的流量入口,可能孕育出类似“抖音”的交互模式。

(二)垂直场景深化:从“通用型”到“行业专家”

目前,AI语音交互还处于通用型阶段,但2025年将迎来垂直领域的爆发。比如在教育领域,可能出现专注于“中考数学压轴题讲解”的AI老师,单月使用时长超过100小时;在医疗领域,AI可能成为基层医院的“全科问诊助手”,覆盖90%的常见病症咨询。

(三)物理实体崛起:从“虚拟陪伴”到“真实触感”

越来越多的人意识到,单纯的虚拟交互难以满足情感需求,于是“物理实体+AI”的产品开始流行。比如带有触摸反馈的陪伴机器人,可以在用户拥抱时轻轻回抱;智能玩偶内置语音助手,能陪孩子讲故事、做游戏。附件提到,“搭配了物理实体的AI陪伴产品可以走得更远”,因为实体能提供更真实的情感连接。

六、结语:每个人都能参与的交互革命

从按键手机到触屏智能手机,从文字聊天到语音对话,人机交互的每一次变革都在重新定义我们的生活。今天,AI与RTC技术的结合,正在开启一个“自然交互”的新时代——机器不再是需要学习操作手册的工具,而是能理解我们、陪伴我们的“智能伙伴”。

作为普通人,我们可以期待更便捷的生活:早上醒来,对着智能音箱说一句“播放今天的新闻”,它会根据你的兴趣筛选内容;下班路上,用语音控制家里的空调和热水器;睡前,和AI哄睡师聊聊当天的心情……而对于创业者和开发者来说,这是一个充满机会的时代——在教育、医疗、娱乐等各个领域,都有无数未被满足的需求,等待着用“语音+AI+RTC”的组合去解决。

正如附件中所说:“Voice Agent可能是今年最值得关注的方向,是下一代人机交互界面。”

让我们一起期待,这场由声音引发的革命,如何让科技真正“有温度”,如何让每个普通人都能享受智能时代的便利。

参考资料:本文内容均基于《如何用实时音视频技术创造AI实时对话自然交互》附件内容提炼。