2025年,与其焦虑流量去哪儿了,不如低头看看.....

本篇内容太侠解读自《2025年消费增长新路径:以“标签科学”重构营销确定性报告_pdf》,36P。

一、2024消费市场:在“冰火两重天”里找规律

(一)食饮大健康:生鲜逆袭成“顶流”,细分赛道藏金矿

打开2024年的消费账本,食饮大健康领域堪称“魔幻现实”:

生鲜赛道一骑绝尘,全年销售额突破1200亿元,成板块内第一大市场。疫情催生的“厨房觉醒”持续发酵,消费者从“点外卖”转向“逛菜场”,但不是简单复购,而是追求“产地直供”“有机零添加”,比如某平台“海拔2000米高山蔬菜”类目增速超40%。

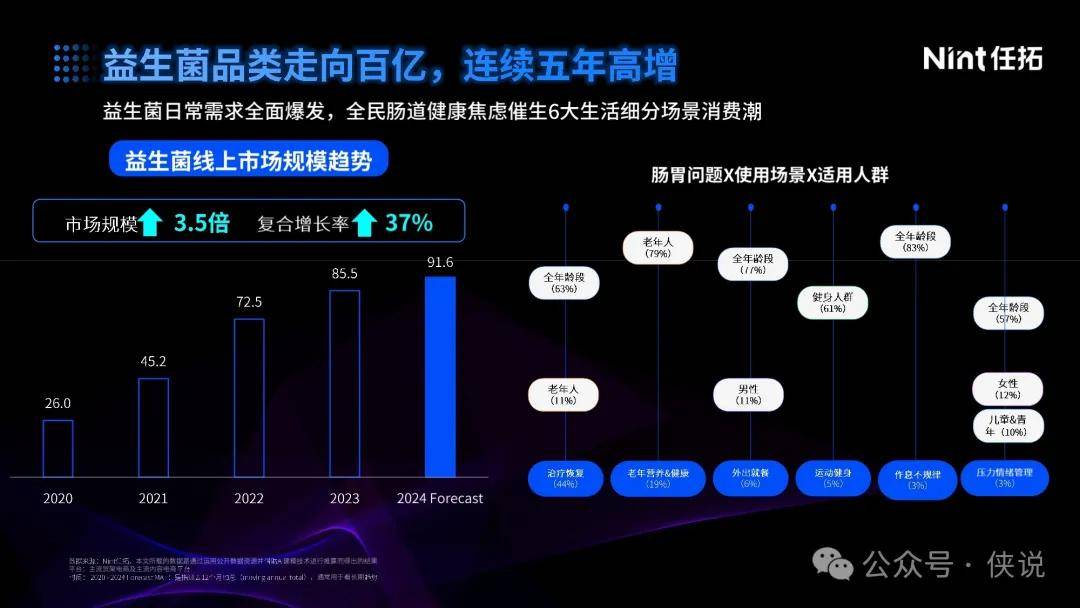

益生菌品类闷声发大财,连续五年保持20%以上高增长,2024年市场规模逼近300亿元。有意思的是,传统“肠道健康”卖点正在分化:年轻人买“益生菌+膳食纤维”主打“火锅救星”,宝妈选“婴幼儿益生菌”看重“滴剂包装防呛咳”,中老年群体则盯上“益生菌+钙”的“双效养护”。

数据背后是消费逻辑的质变:以前是“缺什么补什么”,现在是“场景化精准需求”——清晨通勤来瓶即饮式胶原蛋白饮,加班熬夜囤点护肝益生菌软糖,连喝酸奶都要分“早餐配面包”和“下午茶解腻”不同规格。

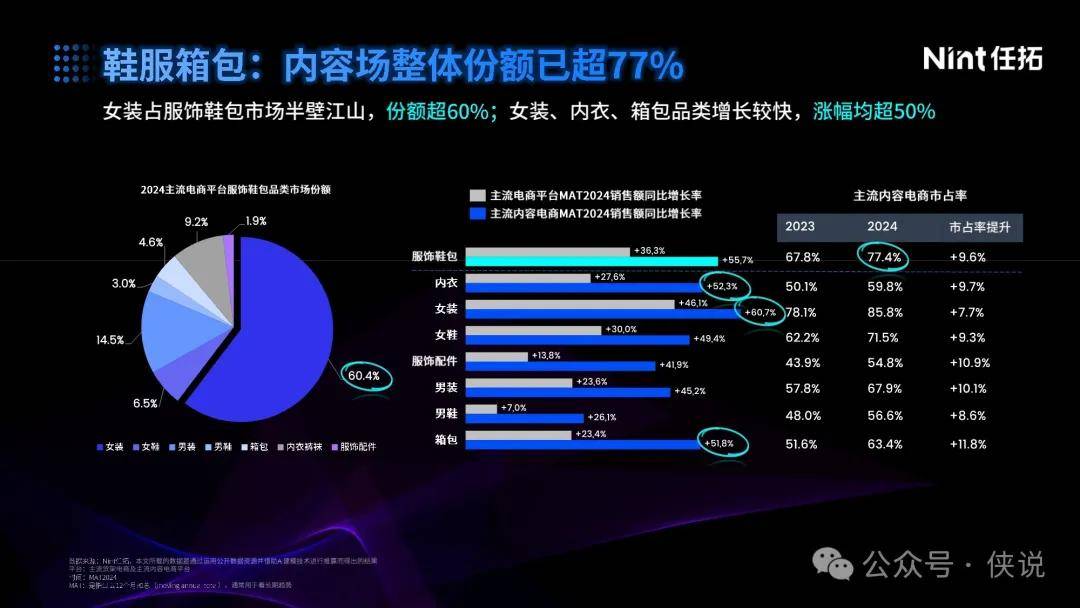

(二)鞋服箱包:内容场抢走半壁江山,户外装备成“社交货币”

服装行业上演“渠道大迁徙”:

内容电商份额飙升,2024年直播/短视频带货占比达35%,较前年激增12个百分点。消费者不再满足于“看详情页下单”,而是在直播间跟着主播“沉浸式试穿”,比如某冲锋衣品牌靠“户外博主雪山实测”视频,三个月销量翻5倍。

户外服装细分到“变态”:冲锋衣按“城市通勤”(轻量防泼水)、“山野徒步”(GORE-TEX专业级)、“极地探险”(抗-30℃严寒)分三档;羽绒服衍生出“办公室暖炉款”(可拆卸内胆)、“露营便携款”(压缩成抱枕大小);就连速干衣都有“健身房暴汗”和“通勤隐形打底”两种面料。

年轻人买户外装备,一半为功能,一半为“社交人设”:穿登山鞋逛超市不是“装专业”,而是无声宣告“我热爱探索”;背轻量化露营包上班,暗戳戳传递“拒绝996,随时能出发”的生活态度。

二、传统营销失灵:为什么“砸钱买流量”越来越没用?

(一)流量红利枯竭:从“广撒网”到“精准狙击”

五年前,投个抖音开屏广告就能爆卖,现在呢?平台日活破6亿,但用户注意力碎片化到“3秒划走”。某美妆品牌创始人透露:2023年营销费用涨30%,转化率却跌了15%,“以前是‘人找货’,现在是‘货找人’,但根本不知道人在哪儿”。

(二)用户认知断层:品牌说的VS用户想的,永远差半拍

最典型的是母婴市场:品牌主打“配方升级”,妈妈们却关心“冲泡是否挂壁”“罐口是否防污染”;推“儿童益生菌”强调“菌株专利”,家长更在意“味道像不像糖果”“能不能混在辅食里吃”。调研显示,60%的新品失败源于“自嗨式研发”——品牌在实验室闭门造车,用户需求却在社交媒体上“裸奔”。

(三)场景迭代加速:从“功能满足”到“情绪共鸣”

以前卖冲锋衣讲“防水指数”就行,现在得配“城市漫游攻略”;卖保健品不再列“成分表”,而是拍“30岁程序员抗衰vlog”。消费者买的不是产品,是“代入感”:比如“产后修复益生菌”的爆火,靠的不是功效数据,而是“宝妈深夜哺乳时偷偷吃一颗,感觉对自己有个交代”的情感共振。

三、标签科学登场:用“AI大脑”破解营销玄学

(一)什么是“标签科学”?不是贴标签,是“翻译需求”

简单说,就是把用户碎片化的需求、场景、痛点,转化成可量化的“标签”,再用这些标签指导产品开发和内容创作。比如:

人群标签:不是简单的“90后宝妈”,而是“职场背奶妈妈(需便携储奶袋)”“全职二胎妈妈(关注性价比)”“高龄产妇(侧重产后修复)”。

场景标签:“办公室下午茶”细分到“周一提神(黑咖啡+能量棒)”“周五放松(果茶+小蛋糕)”;“户外运动”拆成“晨跑通勤(穿速干衣直接上班)”“周末露营(带轻量化装备)”。

痛点标签:消费者说“膝盖疼”,背后可能是“久坐白领关节劳损”“中老年骨质疏松”“运动爱好者半月板损伤”,对应不同的产品解决方案。

这些标签不是拍脑袋想的,而是靠AI爬取千万条用户评论、社交动态、搜索数据,提炼出高频词、情绪词、场景词。比如某益生菌品牌通过分析小红书笔记,发现“大餐救星”“火锅伴侣”等标签的关联度比“肠道健康”高3倍,迅速调整产品线。

(二)4P+3T模型:让品牌与用户“同频共振”

传统4P(产品、价格、渠道、促销)太工业化,3T(标签、工具、技术)则是连接器:

标签(Tag):把用户需求翻译成“产品卖点标签”(如“小分子速透技术”)、“场景标签”(如“产后抱娃腰背痛”)、“痛点标签”(如“熬夜党护肝”)。

工具(Tool):用AI工具做竞品标签分析,比如看同类爆款用了哪些标签组合,自己缺什么;用数据中台监测标签效果,实时调整。

技术(Technology):比如用NLP自然语言处理解析用户评论,用图像识别分析社交媒体穿搭场景,让标签提取更精准。

举个例子:某国产奶粉品牌发现,年轻爸爸在小红书搜索“如何冲奶粉不结块”的频次激增,立刻生成“单手冲泡”“防挂壁奶瓶”等标签,开发出“爸爸友好型”包装,上市3个月拿下20%的细分市场。

四、从0到1做新品:标签科学教你“精准踩坑”

(一)Step1:在“心智上游”搞事情——先懂用户,再谈创新

很多品牌输在“起点错了”:盯着竞品改配方,不如先搞清楚用户没说出口的需求。

挖人群:不是笼统的“女性”,而是“30+轻熟女”:她们买护肤品,不再只看“抗老”,更在意“熬夜后快速急救”“带娃时5分钟完成护肤”;买保健品,关注“吃了会不会影响哺乳”“胶囊是否好吞咽”。

挖场景:从“使用场景”延伸到“决策场景”:比如“办公室囤零食”,用户真正在意的不是“好不好吃”,而是“拆包装有没有声音”“热量表要不要贴在显眼处”“同事分食是否方便”。

某新锐麦片品牌靠“挖场景”突围:发现“健身人群早餐”场景中,用户抱怨“蛋白粉难喝、麦片没营养”,于是推出“高蛋白低糖麦片+独立分装摇摇杯”,解决“健身后快速补充能量”的痛点。

(二)Step2:卖点标签要“戳心”——把技术语言翻译成“人话”

实验室里的“专利技术”,用户可能根本听不懂,不如换成“场景化卖点”:

“小分子钙”vs“抱娃不抽筋的钙”:后者直接关联宝妈痛点,比讲“吸收率提升30%”更打动人。

“GORE-TEX面料”vs“暴雨天送娃上学不湿鞋”:前者是技术术语,后者是具体场景,让用户一秒代入。

某国产防晒品牌就很会玩:把“SPF50+”翻译成“通勤路上晒不黑”“海边冲浪不怕晒”,针对不同场景出“地铁款”(轻薄不闷痘)、“户外款”(防水抗汗),销量两年翻10倍。

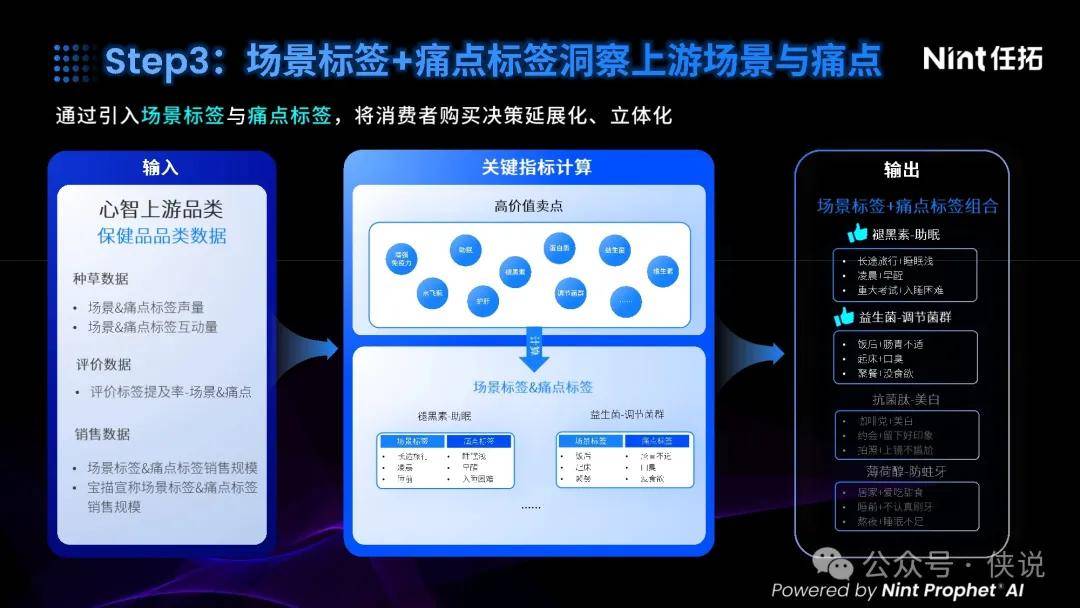

(三)Step3:场景标签要“细到离谱”——把“一类人”拆成“N种生活”

以前认为“运动人群”是一类人,现在要拆成:

“健身房撸铁党”:需要“速干不贴肉的背心”“防滑举重腰带”;

“城市骑行族”:需要“反光条骑行裤”“手机支架兼容的背包”;

“周末爬山新手”:需要“轻量化登山鞋”“自带路线导航的运动手表”。

某露营品牌更绝,针对“精致露营”场景,开发出“车载咖啡机适配桌板”“防露水棉布帐篷”“蓝牙音箱集成露营灯”,把“露营”从“硬核户外”变成“城市微度假”,客单价提升40%。

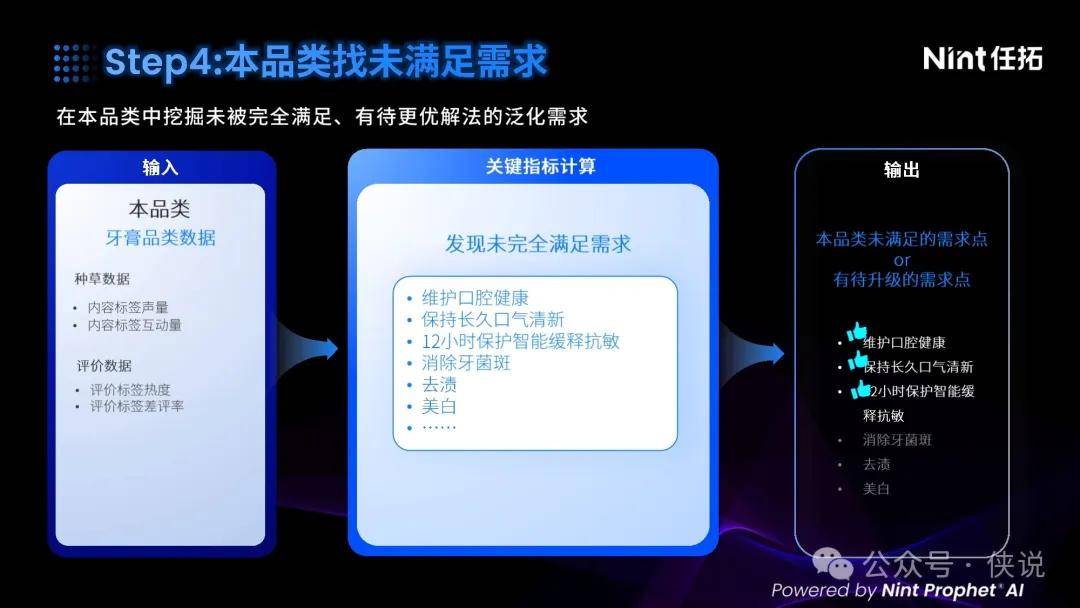

(四)Step4:痛点标签要“挖到骨子里”——警惕“伪需求”,捕捉“真麻烦”

用户说“我需要一款好的洗发水”是伪需求,真正的痛点可能是:

“产后脱发不敢用力洗”

“油头星人下午就塌顶”

“染发后颜色掉得快”

某护发品牌通过分析电商差评,发现“泵头难按压”“倒多了浪费”是高频吐槽,于是推出“定量按压泵”“小容量试用装”,解决“使用体验”而非“功效”的痛点,复购率提升25%。

五、内容营销七步法:从“自嗨式输出”到“精准狙击”

(一)Step1:找榜样——爆款背后都有“标签公式”

别盲目追热点,先拆解同类爆款的标签组合:

比如爆款母婴短视频,往往是“宝妈人设(90后职场妈)+ 痛点场景(半夜涨奶痛)+ 解决方案(吸奶器使用教程)+ 情绪共鸣(‘当妈不是超人,要对自己好一点’)”。

某家居清洁品牌靠分析抖音爆款,发现“强迫症清洁”“租房改造”标签的流量池巨大,于是定制“10分钟搞定出租屋厨房”系列视频,点赞量超百万。

记住:爆款不是靠运气,是“人群标签×场景标签×痛点标签”的最优解。

(二)Step2:比榜样——找到自己的“差异化标签”

对比竞品标签,看看哪些是“必争标签”,哪些能“另辟蹊径”:

当所有益生菌品牌都在抢“肠道健康”时,你可以切入“情绪益生菌”(主打“压力大容易拉肚子”);

当冲锋衣都在拼“防水指数”时,你可以聚焦“城市机能风”(兼顾时尚与功能)。

某国产香水品牌就很聪明:避开国际大牌的“奢华香调”标签,主打“学生党伪体香”“办公室不撞香”,用“平价+小众”标签突围,年销售额破亿。

(三)Step3:学标签——好标签“拿来主义”,坏标签“果断舍弃”

分析自家过往内容数据,保留高转化标签,淘汰无效标签:

比如发现“专家背书”标签转化率低,换成“素人实测”;

“促销打折”标签吸引低价用户,不如“会员专属服务”标签提升复购。

某零食品牌通过数据复盘,砍掉“网红打卡”无效标签,聚焦“办公室摸鱼小零嘴”“追剧必备不脏手”,内容ROI从1:2提升到1:5。

(四)Step4:定组合——标签搭配就像“组CP”,讲究化学反应

单一标签力量弱,组合起来才有力:

“人群+场景”:“996程序员+凌晨加班饿”= 即食鸡胸肉+抗饿标签;

“痛点+解决方案”:“产后漏尿尴尬+凯格尔运动”= 盆底肌训练仪+私密护理标签;

“情绪+行动”:“30岁焦虑+每月存1000元”= 极简理财APP+轻资产生活标签。

某运动APP靠“打工人+碎片化时间”标签组合,推出“10分钟办公室拉伸”“通勤路上练核心”课程,用户活跃度提升30%。

(五)Step5:定选题——把标签变成“可落地的内容钩子”

根据不同人群定制选题,比如针对“宝妈群体”:

痛点型:“抱娃腰快断了?这3个动作每天做,1周缓解”

场景型:“带娃去超市,这5件神器让你解放双手”

情绪型:“产后第一次睡整觉,我哭了半小时”

某母婴KOL靠“场景化选题”涨粉50万:她拍“单手给娃冲奶粉”“推婴儿车逛菜市场”等真实场景,比说教式育儿内容更受欢迎。

(六)Step6:下Brief——让执行者清楚“对谁说、说什么、怎么说”

传统Brief常说“写一篇产品卖点文”,合格的标签Brief要细化到:

人群:25-30岁职场新人,月薪8000+,租房住,爱逛小红书

场景:晚上加班后回到出租屋,想快速做一顿不脏锅的晚餐

痛点:不想洗碗、怕油烟味沾衣服、预算有限

标签组合:“一人食”“免洗锅”“平价食材”

内容形式:短视频,第一视角跟拍做饭过程,字幕用“打工人的卑微晚餐”“5分钟搞定不翻车”

某厨具品牌按这个模板下Brief,产出的“宿舍小电锅”视频,带货转化率超行业均值2倍。

(七)Step7:复盘迭代——好内容是“改”出来的,不是“想”出来的

复盘时别只看播放量,要看“标签渗透率”:

这条内容有没有让目标人群记住你的核心标签?

哪个标签组合的互动率最高?

评论区暴露了哪些没被满足的痛点?

某美妆品牌发现,一条“油痘肌护肤”视频下,很多用户问“男生能用吗”,于是迅速开发“男士控油系列”,拓展新赛道。

六、实战案例:看标签科学如何救活“滞销品”

(一)案例:国产中老年奶粉的“逆袭之路”

某品牌中老年奶粉卖不动,传统卖点“高钙高蛋白”没人买单。用标签科学诊断:

人群错配:不是所有中老年人都喝奶粉,真正的目标是“退休后跳广场舞的阿姨”“帮子女带娃的爷爷奶奶”。

场景缺失:他们喝奶粉的场景不是“早餐”,而是“跳完广场舞来一杯”“哄娃睡觉前喝暖胃”。

痛点升级:除了补钙,更担心“喝了会不会胀气”“含糖量高不高”“包装好不好撕”。

调整策略:

开发“小袋装无蔗糖奶粉”,主打“广场舞便携装”“夜间暖胃饮”;

拍短视频《广场舞姐妹花的养生秘诀》,展示“跳完舞撕开一袋,边聊天边喝”的场景;

在社区超市做“试喝体验”,重点解决“包装难撕”“冲泡结块”等细节痛点。

三个月后,销量从月销5000件涨到8万件,成为中老年圈层的“隐形爆款”。

(二)案例:新国货冲锋衣的“场景革命”

当国际大牌垄断专业户外市场,某新国货品牌另辟蹊径:

人群定位:不盯硬核驴友,而是“城市户外轻玩家”——周末去近郊徒步,平时穿去上班。

场景标签:“地铁通勤不闷热”“办公室穿不显臃肿”“下雨能直接冲进便利店”。

产品设计:用轻量化面料,做“可折叠进背包”的款式;开发“商务黑”“莫兰迪灰”等低饱和色系;在袖口加“隐形反光条”,兼顾安全与时尚。

内容营销上,放弃“雪山探险”大片,改拍《打工人的周末出逃计划》:周一到周五穿冲锋衣上班,周末穿同一件去爬山,突出“一衣多穿”性价比。上线半年,销售额破2亿,成为都市青年的“新宠”。

七、未来已来:营销进入“标签精准制导”时代

(一)三个不可逆趋势

用户需求“原子化”:从“买一双鞋”到“买适合晨跑/通勤/约会的三双鞋”,每个场景都需要专属标签。

内容生产“标签化”:未来的爆款脚本,可能是“人群标签×情绪标签×行动指令”的标准化组合,比如“95后整顿职场+加班委屈+点击领取解压指南”。

产品开发“反向定制”:不是品牌开发完让用户选,而是用户通过标签投票“想要什么样的产品”,比如某洗衣液品牌让消费者投票“更在意去污力还是香味”,按需生产。

(二)给品牌的三条建议

建立“标签资产库”:把用户需求、竞品标签、历史爆款数据沉淀下来,用AI实时更新,避免重复造轮子。

培养“标签敏感度”:团队成员刷社交媒体时,不仅看“好不好看”,更要分析“用了哪些人群/场景/痛点标签”,形成条件反射。

接受“小而美”:不是所有产品都要卖给所有人,找到3-5个高价值标签组合,做深做透,比盲目扩品更安全。

结语:营销的本质,是“翻译的艺术”

消费市场永远在变,但人性不变——人们永远需要“被理解”“被看见”。标签科学不是冰冷的数据分析,而是用技术手段读懂用户的“潜台词”:宝妈深夜的疲惫、打工人对自由的渴望、年轻人对“人设认同”的追求。

当品牌学会把“用户痛点”翻译成“产品卖点”,把“生活场景”转化成“内容钩子”,把“情绪需求”凝结成“品牌标签”,营销就不再是“碰运气”,而是“精准制导”。

2025年,与其焦虑流量去哪儿了,不如低头看看:你的标签,真的懂用户吗?