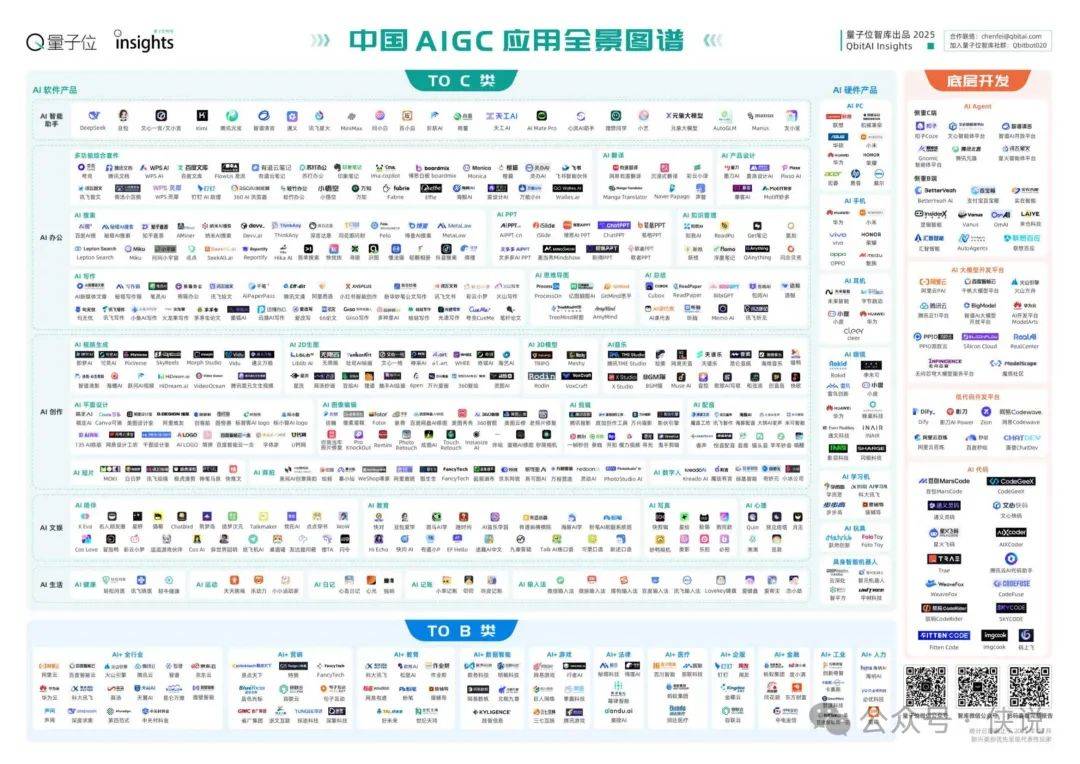

2025中国AIGC应用全景图谱报告

2025年,中国AI应用进入深水区:全景解读与未来趋势

过去几年,AI技术在中国经历了从实验室到市场的狂飙突进。如今,这场变革已进入深水区——AI不再是"炫技"的代名词,而是开始真正融入每个人的生活和工作。

根据《2025中国AIGC应用全景图谱报告》,我们正站在一个关键转折点:AI应用的竞争格局基本形成,下一阶段的较量将聚焦于"用得好"而非"有没有"。

让我们用最直白的语言,看看这场变革正在如何重塑我们的生活。

一、技术底层:大模型进入"精打细算"时代

1.1 从"大力出奇迹"到"四两拨千斤"

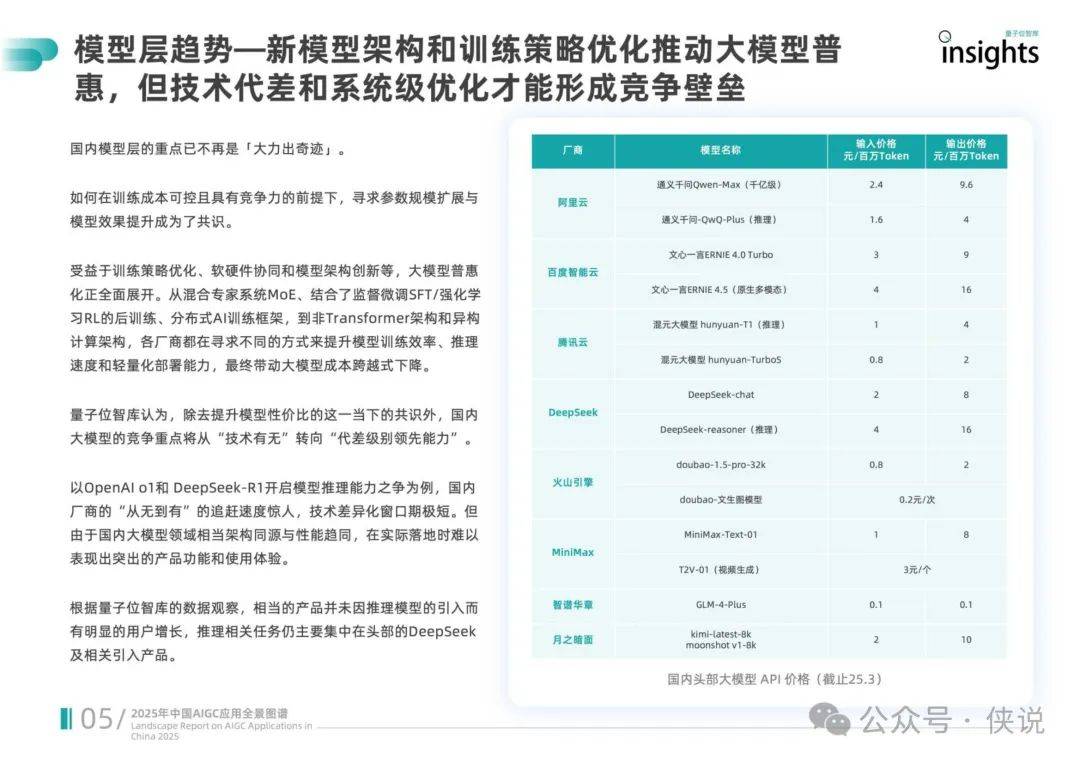

三年前,AI公司还在比拼模型参数规模,动辄千亿参数的竞赛此起彼伏。但到了2025年,游戏规则已经改变:模型训练成本下降80%,推理速度提升5倍。

阿里云的"通天千网"模型输入价格低至1.6元/百万Token,百度文心4.5甚至免费开放。

这背后是三个关键突破:

• 混合专家系统(MGE):像乐高积木般组合不同专家模块,需要什么能力就调用什么模块

• 异构计算架构:CPU+GPU+NPU协同作战,让AI运算更省电高效

• 分布式训练框架:把模型训练拆解成数百个小任务,在各地服务器并行处理

1.2 三大技术突破打开新场景

• 深度推理能力:DeepSeek-R1等模型能像人类一样分步思考,甚至自我验证。在金融风控场景,某银行用这类模型将信贷审批错误率从3%降至0.5%

• 多模态融合:可灵AI的视频生成模型已支持1080P影视级画质,某MCN机构用其批量生产短视频,制作成本下降70%

• 端侧部署:面壁智能的MinICPM模型仅5GB大小,手机就能运行复杂AI任务。某教育公司将其植入学习机,实现离线批改作业

1.3 价格战背后的生态争夺

当头部模型的API价格普遍降至1元/百万Token以下,单纯的技术参数已无法形成壁垒。

阿里云、腾讯云等云厂商正在构建"模型超市",开发者可以像逛淘宝一样选购适合的AI能力。

这种生态竞争,正在重塑整个AI产业格局。

二、消费端应用:从"工具"到"伙伴"的进化

2.1 智能助手:AI世界的超级入口

目前国内AI智能助手用户规模超1.2亿,头部产品呈现明显分化:

• 全能型选手:字节跳动的豆包APP月活超2000万,整合写作、剪辑、编程等20+功能,堪称"瑞士军刀"

• 专业型选手:DeepSeek专注深度推理,其法律文书审查功能准确率达92%,被30+律所采用

• 隐形冠军:联想天禧系统预装在千万台设备中,通过快捷键唤醒的AI助手日调用量突破5亿次

2.2 办公场景:重新定义生产力

AI正在重塑每个上班族的日常:

• 腾讯文档AI:自动生成会议纪要+提炼待办事项,某互联网公司会议效率提升40%

• WPS灵犀:1分钟生成专业PPT,支持语音指令修改排版,设计师加班时间减少60%

• 秘塔搜索:法律人专属搜索引擎,3秒调取百万判例,某律所调研效率提升5倍

更值得关注的是AI知识管理的兴起。FlowUs等工具能自动整理散落的会议记录、邮件、聊天记录,构建企业知识图谱。某咨询公司借此将项目启动时间从2周缩短至3天。

2.3 创意革命:人人都能当导演

• 可灵AI:输入"夏日海滩派对",自动生成30秒短视频,运镜堪比专业团队

• Tripo 3D建模:中小商家用手机拍张照片,就能生成商品3D模型,电商转化率提升30%

• 唱鸭APP:音乐小白哼唱旋律,AI自动编曲填词,月产原创歌曲超10万首

在杭州某直播基地,90%的带货视频已由AI生成。主播只需输入产品特点,系统自动产出20个版本的短视频供测试。

三、产业端:AI正在重塑行业基因

3.1 金融业:从"柜员"到"风控官"的蜕变

• 某股份制银行引入AI信贷系统,审批时间从3天缩至3分钟

• 量化交易模型日均处理万亿级数据,某基金公司年化收益提升8%

• 智能客服处理80%常规咨询,人工坐席专注复杂客诉,满意度提升25%

3.2 制造业:车间里的"数字老师傅"

• 工业质检AI识别瑕疵准确率99.7%,某手机厂品控成本下降40%

• 预测性维护系统提前7天预警设备故障,某汽车厂停机时间减少60%

• 3D打印+AI设计,某小家电企业新品研发周期从半年缩至1个月

3.3 医疗领域:永不疲倦的"AI医生"

• 医学影像诊断系统检出早期肺癌的灵敏度达97%

• 药物分子模拟平台将新药研发成本降低5亿美元

• 智能随访系统覆盖2000万慢病患者,复诊率提升30%

值得关注的是中小企业的逆袭。通过开源模型+行业数据微调,某县域机械厂用3万元搭建了智能排产系统,交货准时率从75%跃升至95%。

四、未来已来:三大趋势不可不知

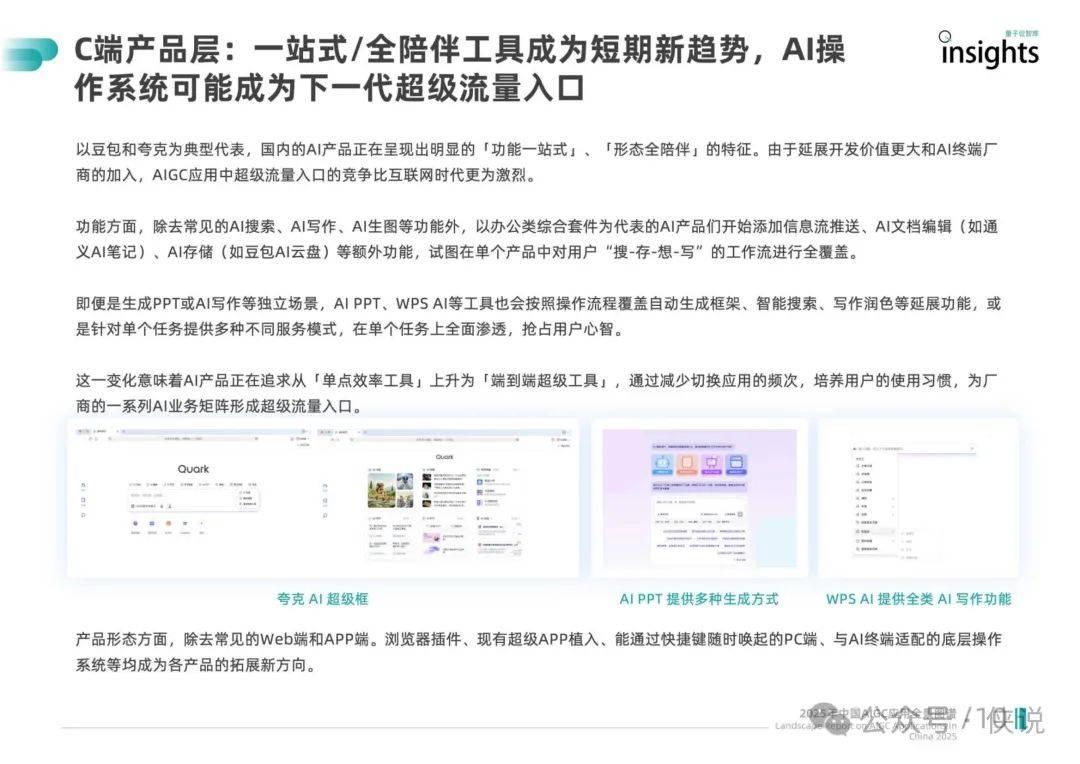

4.1 AI操作系统:下一个"安卓时刻"

华为、联想等厂商正在研发的AI操作系统,可能会彻底改变人机交互:

• 自然语言取代点击操作:"下周二飞深圳的航班选靠窗位"直接出票

• 跨设备智能协同:车载AI自动同步会议纪要,到家时空调已调至适宜温度

• 预测式服务:结合健康数据,主动提醒"该补充维生素D了"

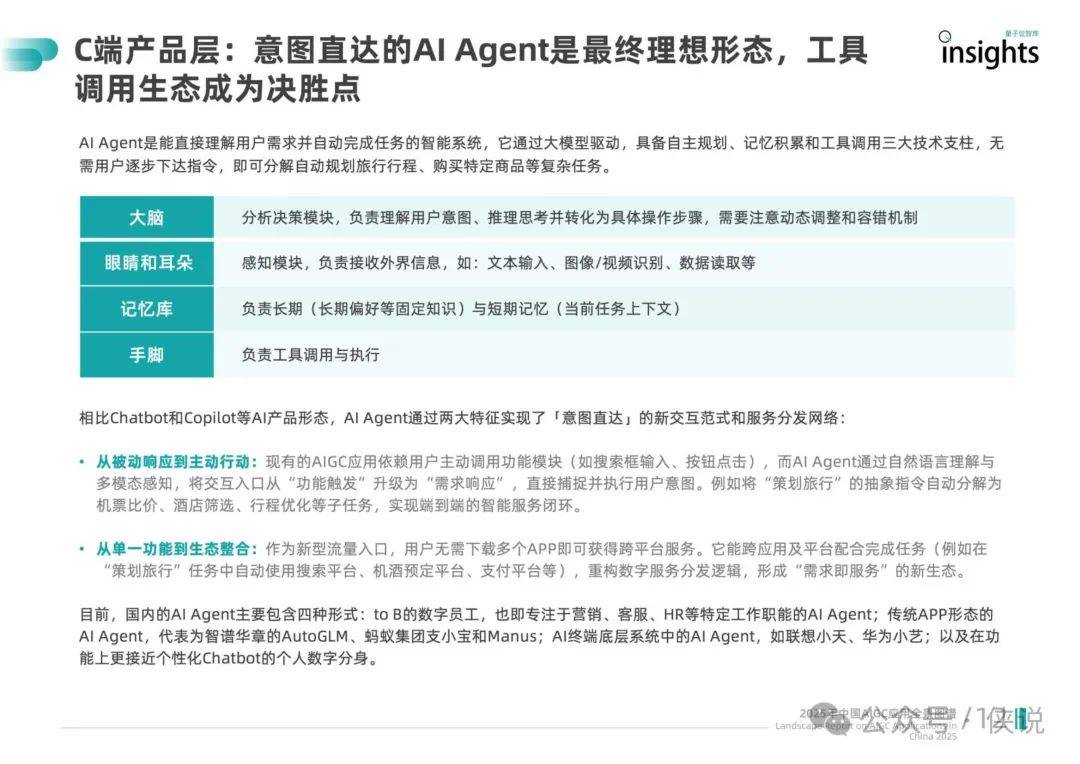

4.2 AI Agent:你的数字分身

不同于现有语音助手,真正的AI Agent能自主完成任务:

• 旅行规划:自动比价订票+生成攻略+提醒行李清单

• 投资理财:实时监控持仓+解读财报+执行调仓

• 法律维权:分析合同漏洞+自动生成律师函

蚂蚁集团的"支小宝"已支持调用30+平台接口,能完成从比价到支付的全流程。

4.3 人机协作新范式

• 创意领域:编剧用AI生成100个故事梗概,再精选优化

• 制造业:老师傅带AI徒弟,后者学习焊接手法形成知识库

• 教育行业:AI批改客观题,教师专注个性化辅导

在某广告公司,人类创意总监与AI的"头脑风暴"会议已成常态,创意产出效率提升3倍。

五、冷思考:狂欢背后的隐忧

5.1 数据隐私的"达摩克利斯之剑"

某AI写真App泄露用户面部数据导致诈骗案,提醒我们:在享受便利时,更要关注:

• 生物特征数据如何脱敏处理

• 企业知识库的权限管理

• 算法决策的透明性

5.2 "人工智障"何时休?

尽管技术进步显著,但在实际应用中:

• 某医院AI诊断系统误将正常结节判为恶性,引发纠纷

• 客服机器人反复说"我还在学习中",消耗用户耐心

• 自动化招聘系统存在隐性偏见,引发公平性质疑

5.3 就业市场的"冰与火"

• 基础文案、客服等岗位需求下降30%

• AI训练师、提示词工程师等新职业薪资涨幅超50%

• 某制造企业"人机协作专员"岗位,要求既懂产线又懂AI

结语:握住AI时代的船票

站在2025年的门槛回望,AI已不再是遥远未来。

从每天唤醒我们的智能助手,到工厂里不知疲倦的质检系统,这场变革正以润物细无声的方式改变着每个行业。

但技术永远只是工具,真正的赢家将是那些能创造性运用AI的人和企业。

就像电力的普及没有让蜡烛工人消失,而是创造了电工、电器工程师等新岗位,AI时代同样会诞生我们想象不到的新机遇。

当豆包APP月活突破2000万,当小微企业用3万元实现智能转型,当家庭主妇用AI创作短视频月入过万——这些鲜活的故事告诉我们:这场变革不是少数科技巨头的游戏,而是属于每个敢于拥抱变化的普通人。

握住这张船票的关键,或许就藏在持续学习的好奇心中,藏在业务场景的深耕里,藏在"人机协同"的智慧选择上。